Un lessico architettonico per la conservazione e la valorizzazione degli ex conventiAnalisi storiche e territoriali

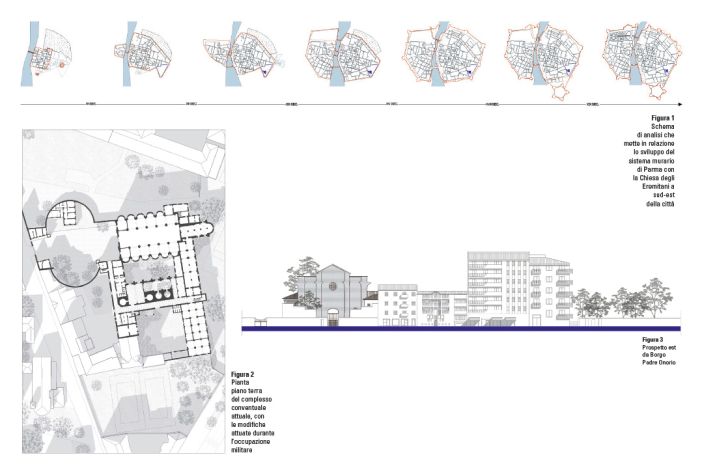

L'edificio preso in esame è il complesso conventuale abbandonato di San Luca degli Eremitani, situato nella città emiliana di Parma, precisamente in Borgo Padre Onorio. La locazione di questo convento è in una porzione di tessuto urbano situato a sud-est del centro storico, rispetto alla struttura cardo-decumanica dell'antica città, costituendo probabilmente l'unica area intramuraria non ancora caratterizzata da un fitto insediamento edilizio, contraddistinta da un'ampia disponibilità di spazi verdi e aree non urbanizzate. L'obiettivo di questa tesi è di dare nuovamente valore alla Chiesa e al convento dei frati Eremitani Agostiniani, ricomponendo l'immagine del complesso mediante le fonti documentarie rimaste, facenti parte dell'archivio Conventi e Confraternite soppressi a Parma, conservato nell'Archivio di Stato in via La Spezia.

Ciò che ne rimane, purtroppo, riguarda solo l'ambito prettamente economico e notarile, in quanto dopo la soppressione napoleonica del 18051, i militari francesi hanno eliminato qualsiasi altro documento che potesse attestarne e ricostruirne l'immagine completa del convento. Mediante le informazioni rinvenute dai rogiti nell'Archivio di Stato, si può comprendere che la Chiesa degli Eremitani ha avuto un ruolo importante a livello urbano; infatti, il patronato appartiene all'Ordine Notarile di Parma, che nel XV secolo, ne contribuì economicamente al completamento dell'edificio. Numerosi notai lasciarono alla loro morte somme ingenti di denaro, terreni, case, oggetti di valore e molto altro alla Chiesa di San Luca. Diversi artisti contribuirono con il loro lavoro ad abbellire la chiesa con dipinti e affreschi di pregio, ornando le cappelle e gli altari presenti, o ricostruendola a causa dei terremoti che la danneggiarono. Studiando i rogiti si può comprendere che tipo di interventi sono stati effettuati, i materiali utilizzati e cercando di capire quale fosse lo sviluppo degli ambienti del convento e degli alzati della chiesa nei secoli. Le poche planimetrie rinvenute, si sono rivelate utili per un'analisi tipologica degli elementi architettonici rimasti e, attraverso questo, si è proposto un progetto di restauro conservativo del complesso conventuale.

Focalizzando l'attenzione sulla zona sud-est di Parma, dove poi sorgerà la chiesa presa in esame, ci sono diverse fonti che trattano del loco, in quanto l'imperatore Federico Barbarossa, desiderando stabilire a Parma una residenza indipendente sia dal potere vescovile che da quello comunale, avviò la costruzione di un palazzo nel 1158, ubicato a sud-est della civitas, in una zona caratterizzata dalle imponenti rovine dell'Arena romana2.

Il palazzo, noto come "dell'Arena", fu completato nel 11623, come attestato da un atto di donazione firmato dallo stesso imperatore, in cui si specificava l'ubicazione "in Parmensi Palatio".

Nel 1245, l'area verde prospiciente al palazzo subì una significativa riduzione, poiché gran parte di essa venne destinata alla fondazione del convento di San Luca degli Eremitani4. Un ordine così esclusivo e raro, qual era quello degli Agostiniani Eremitani con un proprio convento nella città di Parma, potrebbe essere sfuggito a molti, nonostante l'esistenza di un fondo documentario nominato «Conventi e Confraternite» qual è disponibile presso l'Archivio di Stato di Parma. Mediante diverse ricerche archivistiche, effettuate presso la sede dell'Archivio di Stato, si viene a conoscenza che la maggior parte dei documenti riferiti alla chiesa degli Eremitani si sono perduti a causa della soppressione del convento nel 18055. Questo non solo dovuto allo spostamento dei confratelli Agostiniani, ma per questioni di praticità: il genio militare manteneva solo i documenti relativi ai dati economici del convento e i rogiti. Di conseguenza non è semplice analizzare sin dai primi momenti l'insediamento dell'ordine nella città. Le poche fonti dichiarano che si insediarono a Parma verso il 12276, anno in cui venne emanata un'ordinanza che imponeva di ricostruire le antiche fosse cittadine, nella quale si nomina una casa di proprietà dei padri eremitani. Il primo documento ufficiale conservato all'Archivio di Stato è un rogito, firmato il 6 Febbraio del 1249 da Giovanni Scaffa, col quale si sottoscrive l'acquisto da parte dei frati di un pezzo di terra ortiva di quattro biolche con una piccola casa. Nel 1249 inizia la costruzione del convento e della chiesa in terreno suburbano e nell'estensione di terreno tra i rampari delle mura e della chiesa. Gli Agostiniani davano vita alle pertinenze del convento, agli orti ed ai frutteti funzionali all'economia di sussistenza praticata dall'Ordine. La chiesa venne poi consacrata l'11 dicembre del 1312, trascrizione di un documento pergamenaceo nel quale si riportava la notizia7. Successivamente non ci sono fonti che attestino ulteriori dettagli a riguardo.

Indagini storico-architettoniche

La Chiesa di San Luca degli Eremitani, edificata a partire dal XIII secolo, rappresenta un esempio significativo di architettura gotica e rinascimentale, con successivi interventi barocchi e settecenteschi.

La parte più antica, risalente al XIII secolo, è l'abside, orientata a est e caratterizzata da una struttura profonda, ornata esternamente con elementi di pregio e volta a crociera. L'abside conserva tracce delle originarie forme gotiche e ospita il presbiterio quadrangolare, sovrastato da una volta a botte lunettata, al cui centro si trova l'altare maggiore.

La chiesa è costruita su una pianta basilicale a tre navate, sorrette da dodici pilastri cruciformi decorati con paraste impostate su stilobati alti, che conferiscono un ritmo allo spazio interno e separano sei cappelle per lato, incluse quelle del transetto. Al di sopra degli archi, tra i pilastri, corre una cornice classicheggiante, risalente al restauro del 17868. Le navate sono illuminate da aperture ad oculo, che creano un suggestivo gioco di luci e ombre.

L'edificio è collegato al convento degli Eremitani, che si sviluppa sul lato meridionale con due corti, una delle quali presenta tracce di un antico chiostro quattrocentesco con loggiati sovrapposti. Sebbene alcuni elementi siano stati modificati o tamponati, restano visibili le strutture originarie, come gli archi di scarico e alcuni ornamenti a stucco.

Nel XV secolo9, numerosi documenti attestano la costruzione e il completamento delle cappelle e dell'altare maggiore. In particolare, nel 1444, il Comune di Parma ordinò la costruzione di una cappella dedicata a San Luca, ma i lavori iniziarono solo nel 1447. La cappella fu ultimata grazie al sostegno del Collegio Notarile di Parma, che ne acquisì il patronato10. Nel corso del secolo proseguirono interventi sull'altare maggiore e sulle cappelle laterali.

Nel XVI secolo si registrarono modifiche rilevanti, tra cui l'aggiunta di absidiole voltate alle cappelle laterali e la ristrutturazione della facciata. Quest'ultima, mai completamente ultimata, presenta quattro grandi paraste con capitelli decorati, che scandiscono la superficie in corrispondenza delle tre navate interne, e termina in un timpano triangolare di ispirazione gotica e romanica. Il grande oculo centrale, che richiama motivi della tradizione lombarda, fu modificato nel Settecento con l'introduzione di un rosone.

Nel XVIII secolo, la chiesa subì un'intensa fase di restauri11. Tra gli interventi principali, nel 1720 il pittore parmense Giovanni Bolla decorò la facciata, l'abside e alcune cappelle. Inoltre, furono rinforzati il pavimento della navata centrale, le volte dell'altare maggiore e della sagrestia, e aggiunti capitelli intagliati e decorazioni in stucco. Tuttavia, la facciata decorata da Bolla fu rapidamente soggetta a degrado, risultando già spoglia alla fine del secolo12.

Durante l'occupazione napoleonica, il convento fu adibito a ospedale militare, e i frati furono trasferiti altrove. Nel 1805, l'Ordine degli Agostiniani di San Luca fu soppresso, e l'edificio subì spoliazioni e modifiche per adattarlo a usi militari.

Gli interni furono compromessi: le cappelle furono tamponate, il presbiterio diviso da un soppalco e molte zone del convento furono riadattate in funzione della destinazione militare13. Malgrado la perdita di molti ornamenti e affreschi, la Chiesa di San Luca degli Eremitani mantiene un ruolo importante come testimonianza architettonica e storica. I documenti conservati descrivono una struttura caratterizzata da elementi decorativi di pregio, tra cui le statue degli apostoli, capitelli decorati e affreschi ormai perduti, che riflettono le trasformazioni e le vicende storiche della città di Parma.

Nel secolo successivo, le spoliazioni di quei decenni lasciarono la chiesa di San Luca in uno stato di abbandono e di povertà totale, di cui l'allora funzione di magazzino militare oggi rimane un ricordo, lasciandola completamente priva di ogni antica ricchezza.

"Un bianco impolverato e spettrale, identica alla chiesa antica, totalmente privata dei suoi ornamenti".14

Il degrado e i numerosi fenomeni sismici hanno reso il complesso inagibile in diverse sezioni, a causa soprattutto dei numerosi interventi avvenuti negli ultimi secoli, il convento risulta in grave stato di degrado.

Con la soppressione dell'ordine canonico, si estinse a Parma la discendenza di questi monaci, un tempo caratterizzati dalle tonache bianche e nere. Tuttavia, nella città rimane ancora la loro storica sede conventuale, situata in una delle aree urbane più significative dal punto di vista architettonico e urbanistico, di notevole pregio storico per gli ulteriori elementi presenti.

Uno scenario di valorizzazione storica

In precedenza, sono state analizzate le caratteristiche distintive e le problematiche della Chiesa e del Convento degli Eremitani. Si è rilevato come il complesso abbia in gran parte perduto il fascino che lo contraddistingueva in passato: le numerose modifiche strutturali apportate durante il periodo di utilizzo militare hanno significativamente compromesso l'aspetto estetico, sia interno che esterno, lasciando solo esigue testimonianze della sua antica bellezza. L'abbandono ha inoltre favorito il proliferare della vegetazione, che ha preso il sopravvento, rendendo la struttura rifugio per la fauna locale.

Nonostante ciò, la posizione strategica prossima alle mura della città storica di Parma rappresenta un elemento di valore, suggerendo possibili riutilizzi funzionali del complesso. Occorre sottolineare che questa porzione del tessuto urbano, situata a sud-est rispetto alla struttura cardo-decumanica dell'antica città, costituisce probabilmente l'unica area intramuraria non ancora caratterizzata da un fitto insediamento edilizio, ma piuttosto contraddistinta da un'ampia disponibilità di spazi verdi e aree non urbanizzate.

Tale peculiarità è in gran parte riconducibile alla presenza di importanti infrastrutture storiche a destinazione pubblica, quali il Collegio Maria Luigia con le sue pertinenze, l'ex acquartieramento militare di Barriera San Michele e lo stesso complesso conventuale.

La presenza degli spazi precedentemente menzionati rappresenta un'opportunità strategica per la realizzazione di interventi mirati alla riqualificazione di un'area che riveste una cruciale importanza per la città. Tale area assume il ruolo di nodo e elemento di connessione tra il tessuto urbano storico e i moderni quartieri in espansione (Montebello, Sidoli, San Lazzaro, ecc.), caratterizzati da una significativa proiezione di crescita.

Alla luce di tali considerazioni preliminari, appare evidente come qualsiasi ipotesi di rifunzionalizzazione dell'antico convento degli Eremitani debba essere calibrata sia sulle specificità ambientali, sociali e urbanistiche del contesto, sia sulle peculiarità architettoniche e artistiche intrinseche al monumento.

Si sottolinea che l'intervento di acquisizione promosso dall'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di garantire una duplice finalità: il riutilizzo funzionale dell'edificio e la sua riqualificazione ambientale.

Tale operazione intende risolvere la condizione di marginalità forzata derivante dall'attuale destinazione a servitù militare. In tale prospettiva, è possibile distinguere due ambiti di intervento: da un lato, quello sulle porzioni di rilevante valore artistico, e dall'altro, quello sulle aree del complesso con qualità edilizia meno qualificata.

Va evidenziata, infatti, la marcata disomogeneità qualitativa tra l'insediamento ecclesiale di San Luca, pervenutoci in condizioni per larga parte integre, e le aree conventuali circostanti. Queste ultime, oltre ad aver subito le normali trasformazioni storiche delle strutture monastiche, hanno conosciuto, in epoca più recente, significative alterazioni e manomissioni a causa delle necessità logistiche dell'Amministrazione militare. Per maggiore chiarezza, è opportuno operare una distinzione tra la chiesa di San Luca, comprensiva delle pertinenze del primo cortile a sud e dei locali annessi, e le parti del complesso che si sviluppano ulteriormente verso sud, includendo la seconda corte e le zone di servizio.

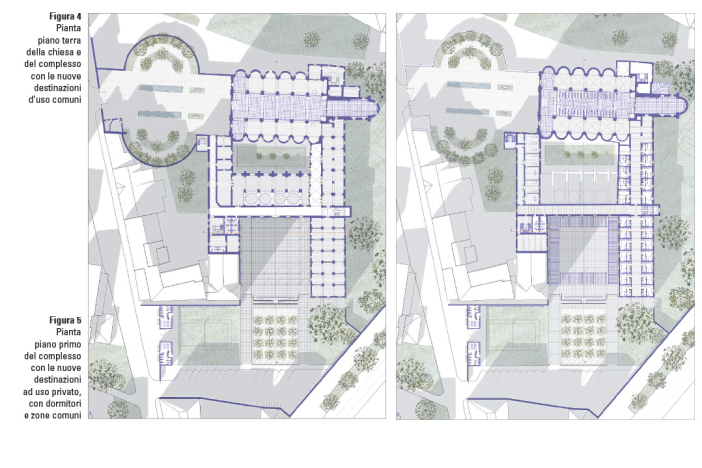

La destinazione d'uso complessiva del complesso dovrebbe essere orientata verso attività pubbliche di servizio, con particolare riferimento a iniziative in ambito universitario, spazi per il tempo libero, attività ricreative e soluzioni di ospitalità, in risposta alla carenza di studentati nel centro cittadino.

Parma dispone, inoltre, di un panorama culturale vivace nei settori del teatro, della musica e delle arti visive, che potrebbe trovare una collocazione adeguata all'interno di questo complesso. In particolare, la chiesa di San Luca si presta a diventare una sede privilegiata per eventi culturali e artistici.

Per quanto riguarda la parte di maggiore pregio artistico, rappresentata dalla chiesa di San Luca, si ritiene necessario un intervento di restauro conservativo volto a recuperare e valorizzare l'immagine storica dell'edificio, riportando in evidenza gli elementi decorativi ancora presenti, quali affreschi, stucchi e, ove possibile, dipinti.

La destinazione d'uso15 più appropriata per questo spazio appare essere quella di «spazio polivalente» (1036 m²), configurabile come area espositiva, dotata di infrastrutture mobili, ovvero un sistema di pavimentazione sopraelevata e presente solo nella navata centrale e nelle prime due cappelle laterali, le cui componenti mobili possono essere adattabili a spazio per eventi spettacolari, allestimenti di una platea e idoneo ad ospitare concerti o riunioni.

Tale spazio rappresenterà un'importante risorsa per arricchire l'offerta di aree dedicate a mostre di carattere specialistico, come quelle artistiche, colmando così una significativa lacuna nella città. La sua ubicazione in una zona della città attualmente carente di simili strutture potrebbe favorire un'utenza più ampia, consentendo un decentramento dell'afflusso di pubblico, che altrimenti sarebbe concentrato nei poli culturali del quartiere nord-ovest, come il Palazzo della Pilotta, il Teatro Regio e il Giardino Ducale.

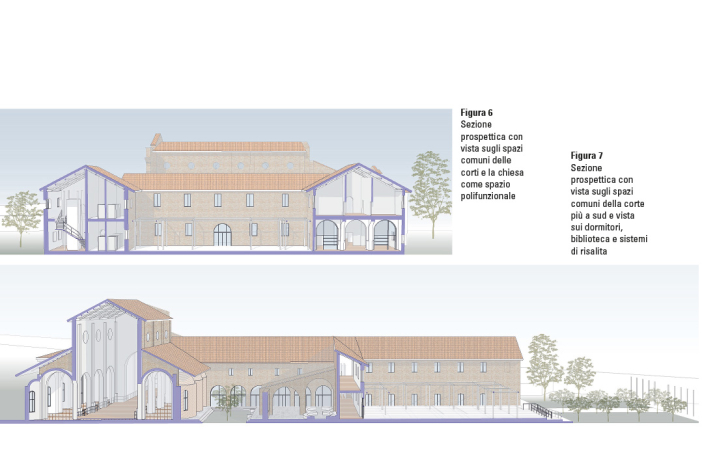

La presenza del sagrato di grandi dimensioni (1805 m2), potrà essere recuperato e attrezzato in termini di una piazza/giardino ad uso pubblico ed essere qualificata per attività-culturali all'aperto, connesse con quelle previste all'interno della chiesa. L'insediarsi di queste funzioni multiple connoterebbe di un maggiore realismo i provvedimenti tesi al recupero ed al restauro dell'intero immobile, che l'Amministrazione Comunale potrà prevedere nei prossimi piani di sviluppo.

Date le grandi dimensioni dello stabile, si è pensato di progettare lo spazio sia a servizio della comunità universitaria che della città.

L'ingresso principale su Borgo Padre Onorio prevede un cancello di accesso allo stabile, la cui forma ottocentesca abbraccia il visitatore, indirizzando lo sguardo sulla facciata cinquecentesca della Chiesa degli Eremitani. Lo spazio viene gestito con una pavimentazione in terra stabilizzata, lasciando gli elementi caratterizzanti del verde nei due semicerchi, senza ostacolare l'immagine della facciata in laterizio, incorniciandola. Proseguendo, il visitatore ha la possibilità di entrare nella chiesa per assistere ad un evento o di accedere alla zona conventuale a sud, dove verrà a contatto con il servizio di ricezione, in modo da accedere allo stabile.

La vita dei monaci nel convento (superficie interna di 1300 m2) si ramificava intorno ai due chiostri, di cui oggi solo uno non è completo. Ai lati si sviluppavano le varie funzioni: intorno alla prima corte erano presenti gli spazi destinati all'accoglienza, mentre intorno alla seconda corte vi erano quelli lavorativi e di sostentamento per la comunità conventuale. Di conseguenza i vari ambienti si collegavano mediante un sistema di portici, oggi non più presente a causa delle modifiche militari, che permettevano di raggiungere le varie destinazioni d'uso. Ai piani superiori erano presenti gli alloggi dei monaci.

Proseguendo quindi il lungo corridoio di accesso dal sagrato, sovrastato dalle grandi volte a croce che un tempo accompagnavano i monaci all'interno del convento, lo spazio si dilunga segnando il tragitto principale. Sulla sinistra si scorge un portale ad arco che porta luce nel convento, facendo scorgere la prima corte, un tempo ornata da un frutteto (387 m2). Una volta i militari usufruivano di questo spazio per sfornare il pane di cui oggi, con la copertura crollata, solo i forni rimasti ne tracciano il ricordo.

Questo spazio è stato ridisegnato in modo da poter essere usufruito come luogo comune all'aperto, i cui resti rinvenuti dalle fornaci sono utilizzati nel progetto come elementi di seduta, in modo che gli studenti possano sedersi e utilizzarli come parte integrante della corte. Si è pensato di non costruire elementi di copertura nello spazio comune, per preservare l'idea di antico giardino in rovina, progettando degli elementi di sostegno per il verde rampicante, che potesse abbracciare le rovine, testimoni del periodo novecentesco del convento.

Quindi, intorno alla prima corte, si affacciano i servizi per lo più legati all'accoglienza, quindi uffici adibiti all'accettazione con guardiola annessa, servizi di risalita per il piano superiore, spazi di ristoro con annesso giardino comune all'aperto e una sala polivalente per gli studenti.

La seconda corte disposta a sud del complesso è prevista nel progetto come una grande sala dedicata allo studio le cui grandi aperture, verso il chiostro, catturano la luce e danno la possibilità agli studenti di poter usufruire dello spazio esterno pavimentato. Il pergolato, il cui passo segue quello che un tempo erano le colonne dell'antico porticato, ornato di piante rampicanti, filtra la luce e il calore proveniente dall'esterno verso la sala lettura.

Il giardino esterno (3890 m2)16, quello che un tempo era destinato ai campi da tennis del complesso scolastico Maria Luigia, ora in stato di abbandono e degrado, viene riprogettato in funzione dello studentato, con un accesso secondario per i dipendenti e chiunque usufruisca dell'automobile. La corte, di conseguenza, si affaccia ad un ampio giardino, dove una serie di gelsi ornamentali, scandiscono lo spazio verde, creando un luogo dedito alla lettura all'aperto e di filtro al parcheggio disposto a sud.

L'idea di poter progettare e gestire nuovamente gli spazi del convento degli Eremitani, con una logica che guardi le tracce delle funzioni passate, è il filo guida per cui si è disposto di destinare la parte superiore dello stabile alla zona notte dello studentato17, in cui i vari studenti o ricercatori, potessero usufruire di stanze con servizi autonomi annessi. Gli ambienti dispongono tutti di ampie finestre strombate dirette verso ovest, che affacciano sul chiostro interno e sul verde pergolato, con scorci rivolti verso il giardino dei gelsi18 e i campi da gioco.

1 Le soppressioni napoleoniche, avvenute durante la Rivoluzione francese col governo di Napoleone Bonaparte, furono la cancellazione di tutti gli ordini religiosi e delle confraternite, ad eccezione dei vescovadi e del clero secolare.

2 Ireneo Affò, op.cit. II, pp. 214.

3 Archivio di Stato di Parma, Conventi e Confraternite, III, b.38 cerchiato, doc. Pergamenaceo n.6.

4 Iscrizione riportata in Serie Cronologica dei Vescovi di Parma, Allodi. Parma 1856.

5 Le soppressioni napoleoniche, avvenute durante la Rivoluzione francese col governo di Napoleone Bonaparte, furono la cancellazione di tutti gli ordini religiosi e delle confraternite, ad eccezione dei vescovadi e del clero secolare.

6 Cfr. Felice da Mareto, 1978, p. 82. Schiavi, 1925, p. 164; 1940, p. 417. Speculati, 2002, p. 22.

7 Iscrizione riportata in Serie Cronologica dei Vescovi di Parma, Allodi. Parma 1856.

8 All’interno della chiesa è presente una lapide, collocata sulla porta principale, che recita: HAEC DIES QUAM FECIT DOMINUS/QUAE IN AEDIFICATA BASILICA CARTHAGINI/AUGUSTINUS P. N. AIT DE TEM. CCLVI APPOSTAC REPETAMUS/LAUDEMUS DEUM QUI VISITAVIT ANIMUM TAECITAVIT AFFECTU SUBROGAVIT AUXILIUM UT HANG ORATORIUS/DOMUM TEMPORUM CALAMITATE LABEFACTAM/AD FERDINANDI L. HISP. INFANS PARMAE PLAC, VAST. DUCES POPULIS PARMEN EXPLENDA VOTA RESTAURANDAM ORNANDAM PERFICIENDAM/MDCCLXXXVI.

9 Scarabelli Zunti, Materiale per una guida artistica e storica di Parma. Chiese e conventi, vol.1.

10 ASP, C.C., III, b.51.

11 La notizia è ricavabile da un’iscrizione del XVIII secolo, posta nel tempio dopo uno degli ultimi restauri.

12 L’ossessione della memoria, Parma settecentesca nei disegni del Conte Alessandro Sanseverini, pp. 335. Fondazione Cassa di Risparmio di Parma.

13 ASP, Ispezione del Patrimonio dello Stato, Atti divisi per località (Parma città), b.157, f.9.

14 Francesco Barocelli, la Chiesa di San Luca e gli Eremitani di Parma, pp. 109.

15 Riferimento figura 4.

16 Riferimento figura 6.

17 Riferimento figura 5.

18 Riferimento figura 7.

.jpg)